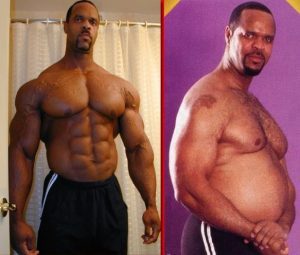

Steroid kur für anfänger – Erster Zyklus

Last Updated on Januar 8, 2024 by Wolfgang Haas Sie haben also Interesse an Steroiden bekommen und versuchen nun herauszufinden, wo Sie anfangen sollen. Für

Anabolika Online Kaufen

Europäische Lagerhäuser

Steroide Online Kaufen – Ohne Rezept!

Europäische Lagerhäuser

Kein Zollproblem.

Habe alles erhalten dauert zwar aber die Tabs funktionieren

Lieferzeit zwar nicht die beste, dafür das Produkt top

Alles Top gelaufen. Nach 10 Tagen kam es an.

Packaged neutrally, arrived

Packaged neutrally, arrived

Bis jetzt zufrieden

Alles bestens geklappt ,Artikel wie beschrieben gerne wieder

Ware beim ersten mal nicht angekommen. Support kontaktiert und sofort eine Ersatzlieferung erhalten …. Gerne eieder

Alles professionell gelaufen und gute Qualität.

Alles bestens, habe nur ziemlich heftige Kopfschmerzen von dem zeug

Kann man guten Gewissens weiterempfehlen, habe nur das Gefühl das der Wirkstoff schwankt, aber das tun die meisten U-Labs

Etwas teuer aber sehr zuverlässig und super Qualität....Bin ein treuer Kunde..Danke

Propios (Testosteronpropionat) Driada Medical 10 Ampullen (100 mg/ml)

Schnelle Lieferung , gute Ware. Top zufrieden 😁

No complications with Order and Supplik. Highly recomended.

Last Updated on Januar 8, 2024 by Wolfgang Haas Sie haben also Interesse an Steroiden bekommen und versuchen nun herauszufinden, wo Sie anfangen sollen. Für

Last Updated on Januar 8, 2024 by Wolfgang Haas Die Gründe, warum Sportler freiwillig oder wohl oder übel Steroide absetzen, sind vielfältig.

Last Updated on Januar 8, 2024 by Wolfgang Haas Der Dianabol-Zyklus ( ist einer der ältesten Zyklen aller Zeiten, da Dianabol das zweite Steroid ist,

SteroideApotheke® ist stolz darauf, Ihnen mehr als 400 Produkte anbieten zu können. Egal, ob Sie Tabletten zum Einnehmen oder Steroidinjektionen kaufen möchten, Sie finden sie in unserem Shop. Einige anabole Steroide wie Trenbolon, Winstrol Depot, Primobolan usw. sind sowohl in oraler als auch in injizierbarer Form erhältlich. Wir haben Produkte für alle Arten von Benutzern. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Steroidbenutzer sind, wir können Ihren Anforderungen gerecht werden. Unser Bestand umfasst alle gängigen und weit verbreiteten Anabolika, einschließlich Nandrolonphenylpropionat, Testosteronpropionat, Testosteron Enantat, Testosteronmischung, Methandienon, Stanozolol, Anadrol und mehr. Unser Ziel ist es, Ihnen Produkte von höchster Qualität anzubieten. Aus diesem Grund haben wir uns mit einigen der weltweit führenden Pharmaunternehmen und Herstellern von Steroidverbindungen zusammengetan. Zu den Marken, mit denen wir verbunden sind, gehören Bayer, Balkan Pharma, Hilma Biocare, British Dispensary, British Dragon, Organon, March, Meditech, Alpha Pharma usw. Sie können also sicher sein, dass Sie niemals gefälschte Produkte erhalten. SteroideApotheke® ist seit seiner Gründung eine beliebte Wahl für Bodybuilder und Sportler. Erfahren Sie mehr über unsere Firmenphilosophie. Wir haben jahrelange Verkaufserfahrung im Steroidbereich. Wir bemühen uns, unseren Ruf als führender Online-Steroidanbieter in Europa, Asien, den USA, Großbritannien und anderen Teilen der Welt aufrechtzuerhalten. Deshalb bieten wir nur pharmazeutische Produkte an, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Durch die Verwendung unserer Produkte können Sie sicher sein, dass Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Sie können viele Steroidlieferanten finden, die Steroidprodukte zu extrem niedrigen Preisen anbieten.

In der Regel verkaufen sie jedoch minderwertige Produkte von nicht anerkannten Lieferanten. Sie sollten einen Lieferanten also nicht nur anhand des “NIEDRIGER PREIS” Schildes auf dem Produkt auswählen. Bei SteroideApotheke® stehen unsere Kunden jedoch immer an erster Stelle. Deshalb bieten wir hochwertige Steroide zu fairen Preisen an. Wir verkaufen 100% legitime Steroidprodukte. Die meisten unserer Produkte werden in der Originalverpackung direkt von den legalen Apotheken in der Türkei, Griechenland, dem Balkan usw. geliefert.

*Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie ein Medikament einnehmen. Die Website ist nur für Personen über 22 Jahre!